▼入塾時期

高1の7月

▼成績

※塾生のみ公開

▼合格校

富山大学 医学部医学科

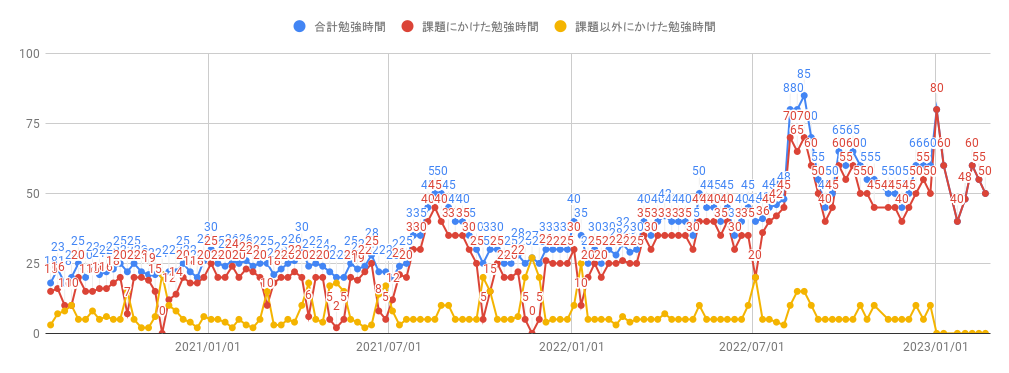

▼勉強時間

▼英語の勉強で重要だったこと

多読と多聴は非常に重要です。

英語が得意な上位層は、英文をざっと読む能力を身につけ、それを活かして問題を解く方法に行き着いていることが多いと思います。僕の周りもそうでした。そもそもそうしないと、共テの英語など時間が厳しいものだと絶対間に合わないと思います。その英文をざっくり読む能力を身につけるために多読多聴は最適だと思います。

▼数学の勉強で重要だったこと

知識が重要な教科だと思います。

僕の同級生の京医に受かった人も数学は暗記だと言ってました。ただ、勿論社会などの暗記とは種類が異なるので注意が必要です。知識がモノをいう分、勉強したら点数は伸びるかもしれませんが、逆に初見の問題をヒントとなる知識がない状態で解くのは数学の場合ほぼ不可能なので、比較的たくさん勉強しなければいけない教科だと思います。さらに、実際の試験は大問3~6すなわち問われる知識は少ないですが、勿論どれが必要になるか分からず、それらが自分がインプットした知識に含まれるかという若干運が絡む側面もあるので、点数が安定しない教科だとも思います。結局、知識を習得し、それを運用できるように多くの演習を重ねることが重要だと考えます。

▼国語の勉強で重要だったこと

僕は二次では使ってないので、共通テストについて書きます。

国語の共通テストは時間がかなり厳しいです。ただし、他の教科とは異なり、国語は知識がそれほど必要なく、読解力さえあればある程度正解できるため、時間切れになるのはもったいないです。したがって、時間内に解けるように共通テストの問題演習を行うことは必須です。ただ、現代文は伸びずらく、古典は難しすぎて漢文は簡単すぎて差がつきづらいので、質を上げるというよりもスピードを上げるようにした方が個人的にはいいと思います。

▼物理の勉強で重要だったこと

宇宙一などで公式などを覚えておくことは前提として、実際に問題を解くこともかなり重要な教科だと思います。数学よりは解法のバリエーションが少なくそこは楽なのですが、その分実際の試験において過去に一度似たような問題を解いたことがあるかが差になってくると思います。

▼化学の勉強で重要だったこと

計算が数学よりも複雑だったり、問題設定の把握が難しかったりして、僕は時間切れなることが多かったです。それらの解決策として、やはり演習を重ねていくのが最適だと思います。物理と比較しておくと、化学は物理よりも覚えるべきことはやや多いのですが、逆にシンプルな知識問題も多いので、知識だけでなんとかなることも多々あります。

▼日本史の勉強で重要だったこと

共通テストの場合、各々の単元を深くやる必要はありませんが、直前期に全部詰め込むのはいささか大変なので、定期テストの度ごとに試験範囲の単元をしっかりやっておくことは大事です。ただ、日本史の記述試験と共テのようなマーク試験は結構毛色が違うので、そこは区別が必要です。また、共テ対策として問題文の会話や文章から答えを読み解くという練習は少しでもやっておいた方がいいと思います。

▼松濤舎の指導でよかったこと

▽個別の課題作成、スケジュール立て

やるべきことがすごく明確で良かった。一見、無限にやることがあるように思える受験勉強も、自分が目指す大学に必要な問題集の上限と下限が分かっていたので安定して勉強を継続できた。

▽勉強のやり方、問題集の使い方

記憶の際、テスト形式でやったり、あえて期間をあけたりなど、認知心理学を応用させたものは高校生では絶対知りえないものだったので、得をした気分だった。また、ある問題集を全部やろうとせずに自分に必要な部分のみをやったり、一度解けた問題は◯を付けて優先順位を下げるなど、意外と言われないとやれないことも教えていただき有り難かった。

▽進捗管理シート

管理シートにより可視化されているのは、今までやってきたこととこれからやるべけことが頭に整理されていて大変やりやすかった。

▽志望校決め、進路相談

自分は最初、自分よりもレベルが明らかに高い大学に固執してしまっていたので、船登先生からアドバイスをもらえて良かったと思う。受験生間のネームバリューに影響されて受かる可能性が低い大学にしか目がいかなくなってしまうのは高校生はありがちだと思うので気をつけた方がいい。

▽受験情報の収集、提供

目から鱗の情報がたくさんもらえて良かった。

特に自分は地方に住んでいるので、普通に過ごしていたら絶対手に入れられないような情報ばかりであった。ネットで得ようとしても、ネットは基本的に意見が散乱していて、どの情報が正しいのかという判断を逐一しなけらばならず面倒なので、それらの点においても松濤舎では効率的に情報を得ることができた。

▽面接指導

最初はダメダメだったが、すごいことを言おうとして誰でも言えるような抽象的なことに終始しがちという注意やもっと深く地域医療について調べるきっかけを与えてくださり、本番ではかなり手応えがあった。

▼役に立った松濤舎の記事

▼入塾後に変わった勉強方法、考え方、学習観

センスや思考力といった抽象的な概念に囚われず、ただ「良い参考書を積み重ねて知識を得ていくことを頑張る」という単純なことが最適だということが分かった。

▼これから受験する人へのアドバイス

受験における試験は正解が決まっており、その場のひらめきなどという天才的な能力なんて必要ないです。ただどれだけの知識量を持ってるかの勝負だと思います。

さらに、記憶力もそれほどの個人差はないと思います。つまり、あくまで受験勉強においてですが、努力すれば成績は伸びますし、多少の才能なんて余裕で覆せます。効率を追い求めるのも大事ではありますが、努力が主軸にあるということを念頭において皆さん頑張ってください!

▼松濤舎による振り返り

高1の7月からの入塾で、約3年間指導しました。勉強時間からわかるように、難関大合格者の平均勉強時間をきちんと確保し、安定的に成績を維持しながら、国公立医学部に現役合格しています(成績開示の結果、合格者平均で合格していました)

地方の私立中高一貫校で、学校の課題が多かったのですが、「何をすべきか」「なぜすべきか」「やったらどうなるか」が明確になっていたので、うまく折り合いをつけながら学習できていました。

学校の課題が多くてもやるべきことにフォーカスし、徹底すれば、国公立医学部にも現役合格できるという好例です。

参考になれば幸いです。

参考記事

「【合格体験記】富山大学 医学部医学科(現役)」に関するQ&A

- 医学部受験における英語の勉強法は?

- 医学部受験においては、多読多聴が重要です。英文をざっくり読む能力を身につけることで、共通テストの時間制限にも対応できます。実際の試験では、速さが求められるため、日頃からの練習がカギとなります。

- 数学の勉強で特に重要なポイントは何ですか?

- 数学では知識の習得が不可欠です。特に、初見の問題を解くためには、十分な知識が必要です。演習を重ねることで、知識を運用できる力を養うことが重要です。

- 国語の共通テスト対策にはどのような工夫が必要ですか?

- 国語の共通テストは時間が厳しいため、問題演習を通じてスピードを上げることが重要です。特に、現代文は質よりもスピード重視で取り組むことが効果的です。

- 物理の勉強法で気をつけるべきことは?

- 物理では公式を覚えることが前提ですが、実際に問題を解くことも重要です。過去に似た問題を解いた経験が、試験での成功に繋がります。演習を重ねることがカギです。

- 化学の試験対策での注意点は何ですか?

- 化学では計算が複雑で、問題設定の把握が難しいことがあります。演習を重ねることで、時間切れを防ぎ、知識を定着させることが重要です。

- 日本史の勉強法で効果的なアプローチは?

- 日本史では、各単元を深く学ぶ必要はありませんが、定期的に試験範囲を復習することが大切です。特に、問題文から答えを読み解く練習が役立ちます。

- 松濤舎の指導で特に良かった点は何ですか?

- 松濤舎の指導では、個別の課題作成やスケジュール立てが明確で、受験勉強を効率的に進めることができました。進捗管理シートにより、自分の学習状況を可視化できた点も良かったです。

- 入塾後に変わった勉強方法や考え方は?

- 入塾後は、単純に良い参考書を積み重ねることが最適だと気づきました。センスや思考力に囚われず、知識を得ることに集中することが重要です。