目次

- 共通テスト英語のリーディングの出題傾向

- 共通テスト英語のリーディング対策と2次試験の英語対策との関係

- 共通テスト英語のリーディングの点数の決まり方

- 共通テスト英語のリーディングの独学勉強法

- 共通テスト英語のリーディングの参考書ルート

- 共通テスト英語のリーディング対策用の予想問題集(パック)

- 共通テスト英語のリーディング対策のスケジュール

- 共通テスト英語のリーディングの過去問演習は何年分やるべきか?

- 共通テスト英語のリーディングの予想問題集(パック)は何回分やるべきか?

- 共通テスト英語のリーディングで速読するには?

- 共通テスト英語のリーディングの直前対策

- 共通テスト英語のリーディングでスランプに陥った時の原因と対策

- 共通テスト英語のリスニングの出題傾向

- 共通テスト英語のリスニングの点数の決まり方

- 共通テスト英語のリスニングの独学勉強法

- 共通テスト英語のリスニング対策用の参考書ルート

- 共通テスト英語のリスニング対策用の予想問題集(パック)

- 共通テスト英語のリスニング対策のスケジュール

- 共通テスト英語のリスニング対策にシャドウイングは有効か?

- 共通テスト英語のリスニングの過去問演習は何年分やるべきか?

- 共通テスト英語のリスニングの予想問題集は何回分やるべきか?

- 共通テスト英語のリスニングの直前対策

- 共通テスト英語のリスニングでスランプに陥った時の原因と対策

- 共通テスト英語に関するQ&A

共通テスト英語のリーディングの出題傾向

共通テスト英語のリーディングの出題材

パンフレットやレポート、エッセイ、メールなど、様々な媒体に書かれた文章を読み、そこに書かれていることに対する問いに答えていく出題傾向にあります。

共通テスト英語のリーディングに必要な能力

場面設定や状況把握、出題意図などを瞬間的に掴み、それをもとに解いていく”頭の回転”、”臨機応変な態度”が必要になってきます。十分な語彙量があり、英語を英語のままスピーディーに理解していける能力がベースに必要ですが、それに加えてこの特殊な形式の問題を時間内に解いていく練習も必要です。

共通テスト英語のリーディング対策と2次試験の英語対策との関係

2次試験の英語対策を「正しく」行なっていれば、それが共通テスト英語のリーディング対策を内包します。

「正しく」行うとはどういうことかというと、語彙量を増やし、英語を英語のままスピーディーに理解していく練習のことです。逆に「正しくない」二次試験対策とは、精読したり、文法に力を入れたり、和訳に力を入れたりという、英語を日本語に訳してから理解するような練習です。このような練習をしていては共通テスト英語の対策にはなりませんし、もとより二次試験の英語対策にすらなっていません。この間違った英語対策をしている人が非常に多いので注意が必要です。

「正しく」二次試験の英語対策を行なっていれば、共通テスト英語の対策はただ「共通テスト英語を時間を測って解くだけ」になります。

共通テスト英語のリーディングの点数の決まり方

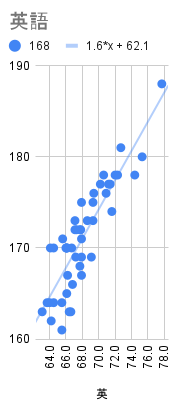

共通テスト英語のリーディングの点数は、全統記述模試の偏差値で決まります。

左グラフのように、横軸に全統記述模試の国公立医学部合格者の平均偏差値、縦軸に国公立医学部合格者の共テ平均得点をプロットすると、綺麗な直線になるのです。

ここからも、英語は二次試験対策をメインで行なっていれば、それが共通テストの点数を押し上げる(=取得しうる共通テストの点数の上限を決める)ということがお分かりいただけると思います。

全統記述模試で合格者の平均偏差値を出したら、あとは共通テスト形式の問題を時間を測って演習し、合格者平均点が再現性を持って取れるようになるまで繰り返すだけです。

共通テスト英語のリーディングの独学勉強法

共通テスト英語のリーディングはそもそも人から習うものではなく、独学でできます。英語の学習法については以下の記事を参照ください。その上で、共通テスト形式の問題を時間を測って解くだけなのです。

共通テスト英語のリーディングの参考書ルート

共通テスト英語のリーディングのための参考書ルートは、二次試験のための参考書ルートと変わりませんが、以下に記載しておきます。

『システム英単語』は大学受験において最低限必要な英単語を、カードを使って最短で覚えることができる単語帳です。「ミニマルフレーズ」という、よく出題される形・組み合わせで英単語を覚えることができるため実戦的な知識としてインプットすることができます。

語彙量はあればあるだけいいです。『システム英単語』には載っていないが他の英単語帳には載っている英単語を覚えるために『VENN4000』を使いましょう。これさえやれば共通テスト英語でわからない単語はほぼ出てきません。出てきたとしても、それは他の人も英単語帳では覚えていない英単語と考えることができます。

共通テストは英語を英語のまま理解していかなければ時間的に間に合いません。英語を英語のまま理解するには英文法も日本語ではなくニュアンスで理解し、覚えていく必要があるのですが、それに適しているのが『総合英語 FACTBOOK』です。英文法をイラストなども含めて感覚で理解できるよう解説されているので、英文法を一度日本語に訳してから理解するということがなくなります。

文法は長文読解するのに必要なだけ入っていれば十分です。『英文法・語法 Vintage』やその代替可能な文法問題集で5割ほどの正答率があれば共通テストには十分対応できます。

『Rise読解演習』シリーズは、長文問題を解くための正しい解き方(=レントゲン読解法)を身につけるために使う問題集です。ただし、注意が必要なのが、共通テスト英語は必ずしも「レントゲン読解法」が適しているとは言えないことにあります。レントゲン読解法は論文系には適していますが、パンフレットや広告などの文章には合っていません。まずは全体像をざっと掴む、といった概念自体は共通していますが、共通テスト英語では媒体ごとに臨機応変に読み方を変えていく必要があります。

多読多聴用の教材として「速読英単語シリーズ」を重宝しています。特にリスニング対策は「速読英単語シリーズ」のみで対応可能であることがこれまでの指導経験上わかっています。二次試験対策として多読多聴が必須ですし、結果的にリスニングの点数も上がるのですが、それでもリーディングに対してリスニングの点数が低い場合は、「速読英単語シリーズ」でリスニングだけを行っていきます。

『やっておきたい英語長文』シリーズは、『Rise読解演習』シリーズや「速読英単語シリーズ」を合わせたような教材です。長文問題を解く練習もできますし、音源もついているため多読多聴も行えます。こちらも二次試験の英語対策用の指定教材になっており、結果的に共通テスト対策にも繋がります。

上記の参考書を使って勉強することで、全統記述模試の偏差値が上がり、結果的に共通テスト英語で取得可能な点数の上限が決まります。あとは共通テスト形式での演習を行うだけになります。

共通テスト英語のリーディング対策用の予想問題集(パック)

共通テスト形式の演習をするために、共通テストパックを利用することが多いです。共通テスト模試が会場受験できない場合、自宅受験用に購入して使うこともあります。

以下は全科目が入ったパックです。駿台、河合塾、Z会のパックが有名で、この中での優劣は特にありません。

この他に、科目ごとにもパックが売られています。もし単科目だけ演習を追加したい場合は科目ごとのパックを購入しましょう。

共通テスト英語のリーディング対策のスケジュール

先述の通り、二次試験対策を行なっていれば、それが共通テスト対策を内包します。よって普段は二次試験向けの英語学習を進めていたらOKです。英語の偏差値は、語彙量、文法知識量、多読多聴量のうち、足りないものがボトルネック(=律速)となって偏差値が決まります。よってこの3つ全てをバランスよく増やしていく必要があります。特に多読多聴については毎日行うことで飛躍的に成績が伸びることがわかっているので、多読多聴は毎日やることを重視しましょう。英単語暗記は必ずしも毎日やる必要がないことが科学的にもわかっているため、1週間で帳尻があれば問題ありません。

英語が不要な大学はほぼ存在せず、全科目の中で唯一「全受験生、全志望校において必須」と言える科目です。実力のあるなしで大きく差がつき、実力があれば安定して高得点が望める科目なので、高1から淡々と勉強していきましょう。

共通テストそのものの対策は、高3に入ってから、共通テスト模試を月1ペースで受験していけばOKです。それでも足りなければ(=記述模試の偏差値から導かれた取得可能な共通テスト英語の点数に満たなければ)、10月以降に演習量を追加すれば十分間に合います。

共通テスト英語のリーディングの過去問演習は何年分やるべきか?

特に何年分とは決まっていません。全統記述模試の偏差値から、共通テストで取得可能な得点は算出できますので、その点数が再現性を持って安定的に取得できるようになるまでは過去問演習を行います。逆に言えば、共通テスト模試を月1ペースで受験するだけでその点数が取れるようになっていたら、特に演習を追加する必要はありません。

共通テスト英語のリーディングの予想問題集(パック)は何回分やるべきか?

予想問題集(パック)についても同様に、何回分やるべきというものは決まっていません。取得可能な点数が取れていたらそれ以上やる必要はありませんし、取れていなければ何回も演習を追加して、安定して取れるようになる必要があります。

共通テスト英語のリーディングで速読するには?

速読は、十分な語彙量と、十分な多読多聴量によって可能になります。特に注意したのは「英語を日本語に訳して理解する」という演習はいくら積んでも意味がないということです。「英語を英語のまま理解する練習」をすることこそが最も重要ですし、その前段として「英単語のコアイメージを覚えていく」「英文法をイメージで覚えていく」といったことも必要になります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

共通テスト英語のリーディングの直前対策

直前だからといってやるべきことは特にありませんが、共通テストの前日や前々日に最終確認として、1回分解くのはやっておくといいでしょう。特に、どれくらいのスピードで読んでいくべきか、解いていったら問題ないか、といったことの確認はするとよいです。

共通テスト英語のリーディングでスランプに陥った時の原因と対策

共通テスト英語のリーディングの点数を決めるのは、「全統記述模試の偏差値」と「共通テスト形式へのアジャスト」です。多くの人が「共通テスト形式へのアジャスト」に目を向けがちですが、そもそも成績が伸びないのは「全統記述模試の偏差値」すなわち「語彙量・文法知識量・多読多聴量」のどれかがボトルネックになっている可能性があります。

これは人によって違うのですが、多くの人が文法知識量は足りていて、「語彙量」か「多読多聴量」が足りていないことで伸び悩んでいます。「語彙量」に関しては『VENN4000』をやることで、まだまだ覚えられていない(しかし、他の受験生が英単語帳で覚えている可能性が高い)単語があることを知るはずですし、「多読多聴量」については、「速読英単語シリーズ」や「やっておきたい英語長文シリーズ」を毎日1長文ずつ読み聴きすることで、成績が再び向上します。

ただし繰り返しになりますが、「日本語を介さずに、英語を英語のまま理解する」ことが条件ですので、ここを押さえた学習をするようにしてください。

共通テスト英語のリスニングの出題傾向

続いて共通テスト英語のリスニングについて、その出題傾向をまとめました。

共通テスト英語のリスニングの大問数

大問数は6つです(今後変わる可能性はあります)

共通テスト英語のリスニングの語数

読み上げ語数は約1,600語で、今後もこの語彙数で推移すると考えています。

語彙のレベルは高くなく、スピード的にも速すぎるということはありません。難易度としては『速読英熟語』レベルで、ナチュラルスピードで聴き取れるようになれば十分対応できます。

共通テスト英語のリスニングの話者

過去には最大4名が登場しましたが、今後は最大3名になると予想しています。

共通テスト英語のリスニングは何回放送される?

大問1,2が音声2回、大問3~6が音声1回です。

共通テスト英語のリスニングはアメリカ英語?イギリス英語?

アメリカ英語がメインですが、非ネイティブの話者が登場することもあります。

共通テスト英語のリスニングの点数の決まり方

共通テスト英語のリーディングの点数で決まります。実は、リーディングの点数がリスニングの点数の上限となるのです。

先述の通り、共通テスト英語のリーディングの点数は「全統記述模試の英語の偏差値」で決まるので、リスニングも同じと言えましょう。これまでの指導経験から、リーディングの点数の方がリスニングより高く出る人が多いのですが、最終的にリーディングと同じ点数まで上げられることがわかっています。

よって、リスニングはリーディングと同じ点数まで上げられるという前提で、それが取れるまで「速読英単語シリーズ」や「やっておきたい英語長文シリーズ」でリスニングだけを行っていくという学習をします。

共通テスト英語のリスニングの独学勉強法

全統記述模試の英語の偏差値を上げるべく、正しい英語の学習を積み重ねていくことがベースとして必要です。それがリーディングの上限を決め、それがリスニングの上限になるからです。

リスニングをリーディングと同じ点数まで持っていくためには、「速読英単語シリーズ」と「やっておきたい英語長文シリーズ」を、リスニングだけでいいので、課題に組み込んでいきます。リスニングは意味のわかる英文を使った場合だけ伸びることが科学的に知られているため、スクリプトがわかっている状態でもいいので、英語を聴き、その内容が理解できる状態になったら別の英文に進む、という学習をしましょう。

共通テスト英語のリスニング対策用の参考書ルート

リーディングと変わりません。特に重点的に使うのは「速読英単語シリーズ」と「やっておきたい英語長文シリーズ」ですが、リスニングにも当然、語彙量、文法知識量が必要なので、リーディングで紹介した教材を使って勉強していくことになります。

「速読英単語シリーズ」は唯一無二のリスニングができる大学受験用の語彙レベルの教材でした。特に、簡単な『速読英単語 入門編』から始めることで、英語を英語のまま理解できる感覚を掴むことができます。難しすぎる英文から始めてしまうと、英語を日本語をに変換してから理解するものだと認識してしまうので危険です。簡単すぎる英文から始めることがポイントです。

「速読英単語シリーズ」以外でも、大学受験用の英語長文をリスニングできる教材が登場しました。「やっておきたい英語長文シリーズ」は改訂前は音源がついていなかったのですが、改定後から音源が付き、問題演習と多読多聴の両方を行うことができる、最強かつコスパのいい優良教材になりました。リスニングの点数がリーディングの点数と比べて下振れている場合は、「やっておきたい英語長文シリーズ」でリスニングだけを行い、聴き取れるまで繰り返したらOKです。

共通テスト英語のリスニング対策用の予想問題集(パック)

共通テスト英語のリスニング対策のスケジュール

共通テスト英語のリスニング対策そのものをやるのは、高校3年生からで十分です。しかし、英語学習自体は高1から実施すべきで、その全てがリスニング対策も兼ねています。そういった意味では高1から対策するとも言えます。

英語の勉強として多読多聴をしながら、7月以降は月1ペースで共通テスト形式の演習をするようにしてください。その中でリスニングの点数が十分に取れていたら(=リーディングと同じくらいの点数が取れていたら)特に問題ありませんが、達しない場合、10月以降に「速読英単語シリーズ」や「やっておきたい英語長文シリーズ」でリスニングのみを行います。

共通テスト演習を追加してもいいですが、リスニングはパフォーマンスが低くて点数が出ないというより、そもそもの能力が低くて聞き取れず点数が低いのが要因です。よって、共通テスト演習を追加するのではなく、リスニングの勉強時間自体を追加しましょう。

共通テスト英語のリスニング対策にシャドウイングは有効か?

有効です。ただし、シャドウイングは「英文を見ずに、音を追いかける」ため難易度が高いです。そこで松濤舎では、同じ効果があるパラレルリーディングを推奨しています。パラレルリーディングは「英文を見ながら行うシャドウイング」です。

これを行うことで英文を読むときの音韻処理が自動化されたり、英語の発音やリエゾンに気づきやすくなります。

共通テスト英語のリスニングの過去問演習は何年分やるべきか?

特に決まっていません。先述の通り、リーディングと同じだけ取れるようになるまで「速読英単語シリーズ」や「やっておきたい英語長文シリーズ」を追加することが本質です。共通テスト形式の演習は追加してもいいですが、やった分だけ点数が伸びるわけではないので、3年分ほどで十分です。

共通テスト英語のリスニングの予想問題集は何回分やるべきか?

上記の過去問演習と同じです。過去問で十分だと考えますが、すでに過去問をやってしまっている場合は、パックを購入すれば5回分前後が収録されているので、1冊購入すれば十分です。

共通テスト英語のリスニングの直前対策

1月を過ぎてからの直前対策としてやることは、1~2回分解き、解答スピードの確認をしたりすることです。そもそも松濤舎では最後の試験まで1日1長文は読む・聴くということを推奨しているので、リスニングはずっとしている前提です。それだけでも十分と考えていますが、共通テスト英語のリスニングという特殊な形式の解き方やスピード感を忘れないよう、直前期に1~2回解いて最終確認するとよいです。

共通テスト英語のリスニングでスランプに陥った時の原因と対策

リスニングにおけるスランプとは点数の伸び悩みでしょう。ただ、これまでの指導経験上、「速読英単語シリーズ」と「やっておきたい英語長文シリーズ」を追加してリーディングの点数まで届かなかったケースがほとんどないため、そのようなことは起こらないと考えています。

もし起こるとしたらリスニングの仕方が間違えています。何も難しいことはないのですが、スクリプトを見てしまってからでもいいので、英語を聴いて理解できるまで繰り返しリスニングすることです。

「ただ聴き流す」

「頭の中で和訳する」

といった誤った勉強ではリスニングの点数は伸びないので注意しましょう。

共通テスト英語に関するQ&A

センター試験の英語の過去問は使えますか?

- 共通テスト英語対策として英検は有効ですか?

- 中3や高1など、既習範囲が少なくやることがない人がやる分には有効です。これまでの指導経験上も、中学時代から英検対策に力を入れていた人ほど英語の成績が高いことがわかっています。しかし、高校に入ってから共通テスト英語対策として英検をやることは効率が悪いので推奨しません。

- 共通テスト模試の英語は解き直しすべきですか?

- 不要です。タイムトライアル的に演習することに意味があるので、すでに解いたことがある問題を再び解くことにほとんど意味はありません。

- 共通テスト模試の英語の復習はどうすべきですか?

- 簡単に言えば不要です。解き方の振り返りは必要ですが、復習する必要はありません。数学や理科、社会などは関連する箇所を問題集や参考書、教科書で戻って復習するといいですが、英語や現代文など、その場で考えて解く系の教科では復習は不要です。

- 共通テスト英語で必要とされる「処理能力」とは何ですか?

- 単に英語を読んで理解できるだけでなく、出題意図を汲んだり、複数の情報源の情報を統合して問いに答えたり、状況に応じて解き方を変えたりと、頭をくるくる回転させて対応していく能力のことです。ある程度は生まれつきやそれまでの学習経験で決まるように思いますが、共通テスト形式の演習を、時間を測ってタイムトライアル的に行っていくことである程度は伸ばます。

- 共通テスト英語対策に英熟語は必要ですか?

- 不要です。あったらベターですが、受験勉強は優先順位で考えなければなりません。熟語は出題頻度の高いものというのが存在せず、覚えるとキリがないため、不要です。

- 共通テスト英語対策に塾・予備校は必要ですか?

- 不要です。過去問演習をするだけなので、お金と時間を無駄にするだけです。

- 共通テスト英語対策は学校だけで足りますか?

- 前提として99%の学校の英語教育は間違えていると考えているので、英語の成績を伸ばすという点で学校だけでは足りません。単語暗記も長文読解も自分でやる必要があります。共通テストの形式に対応するための演習という点では、学校で授業中にやってくれることがあるので、それであれば学校で足りることがあります。足りなければ自分で演習を追加しましょう。