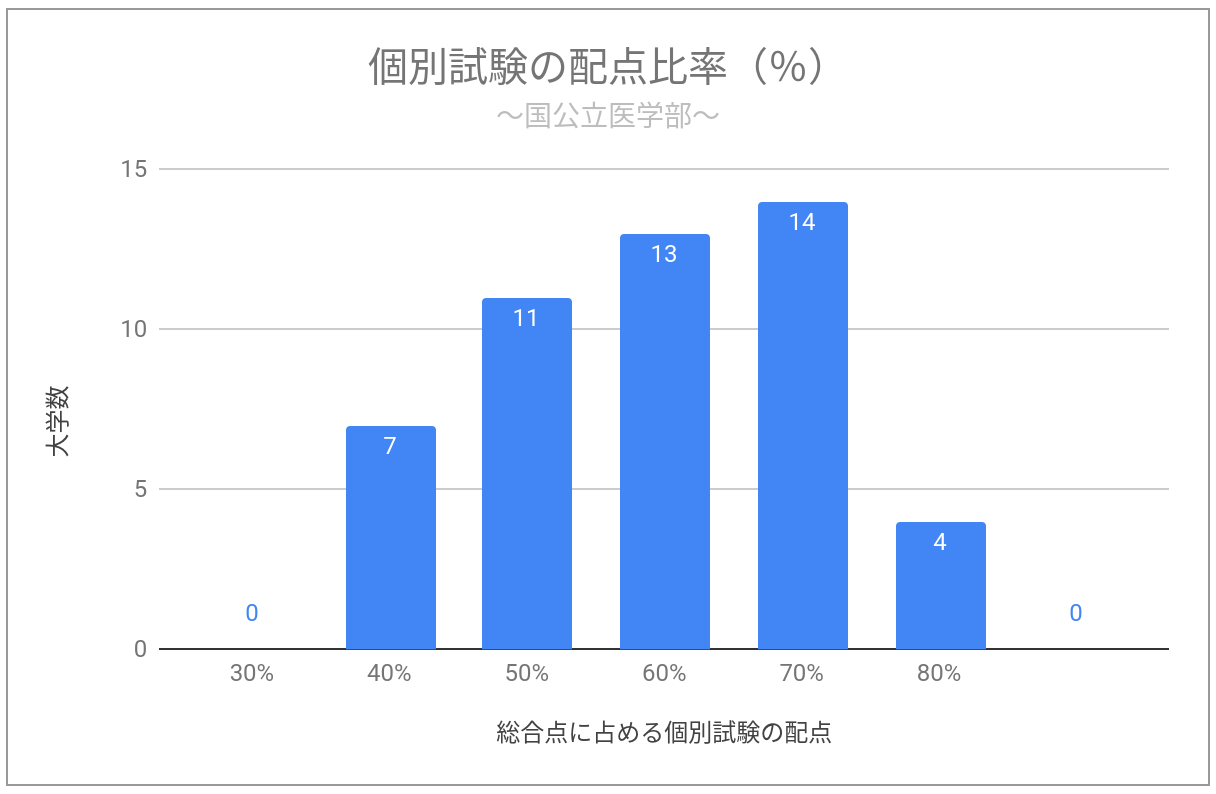

国公立医学部|総合点に占める個別試験の比率(%)

まずは、総合点に占める個別試験の比率(%)を把握しましょう。

国公立医学部の前期では下記のようになります。

ここから、個別試験の比率が50%以下の大学は18校(=11校+7校)で、それ以外は50%より大きいことがわかります。つまり、個別試験のほうが配点比率が高い大学の方が多いということです。

国公立医学部|共通テストの配点比率が高い大学の対策は?

もし共通テストの配点比率が高い大学を志望しているとして、共通テストだけの対策をしようとした場合、どのような対策になるのでしょうか?

国公立医学部|個別試験で英数が不要な医学部はほぼない

まず、個別試験で英語が不要な国公立医学部は山梨大学(後期日程)のみで、それ以外の大学は英語が必要です。弘前大学医学部や愛媛大学医学部のように「総合問題」となっていたり、群馬大学医学部のように「小論文」となっていても、実態は英語試験です。そのため、前期日程で共通テストの英語だけに特化した勉強というものはそもそも考えなくてよいのです。

個別試験で数学が不要な国公立医学部はありません。よって、英語と数学は必然的に個別試験対策を行いながら、共通テストの出題形式に合わせて勉強することになります。

国公立医学部|個別試験で理科不要でも対策は同じ

理科が不要、あるいは1科目しか個別試験で課せられない国公立医学部は、ちらほら存在します。

かといって、共通テストに向けた勉強は、個別試験に向けた勉強と変わらず、教科書傍用問題集を徹底することになります。個別試験よりも共通テストほど一層、教科書傍用問題集の徹底が必要になるくらいです。

共通テスト用の参考書や問題集も発売されていますが、それをやれば無駄なく共通テスト対策ができるとは考えないでください。松濤舎では、英数理において共通テスト対策に特化した教材を英数理で使うことはありません。

なぜなら、それをやっても個別試験には使えず、共通テスト対策に足りず、不要だからです。

国公立医学部|個別試験対策は、英数理がメイン

まとめると、英語・数学はほとんどの国公立医学部の個別試験で必要になるため個別試験の対策がメインとなり、理科は共通テストのみで必要だったとしても、個別試験対策と対策方法が同じになります。

よって、総合点に占める配点がもっとも高いこの3教科は個別試験対策をメインで進めていくようにしましょう。

国公立医学部|出願校は、共通テスト受験後に決まる

国公立医学部の場合、共通テスト受験後に、国公立医学部の出願校を正式決定します。

共通テストを自己採点した結果、合格可能性の高い大学が「英語・数学・理科2科目」の大学であれば、それに対応できるよう普段から勉強しておくべきです。

以上から、国公立医学部受験生は個別試験対策をメインで進め、共通テスト模試は年間4回ほど受験しつつ、12月以降に過去問や予想問題集を追加することで調整しながら、共通テスト形式の対策を仕上げていくという組み立てがもっとも効率的です。

国公立医学部|私立医学部と併願する場合は?

私立医学部は英数理2つの大学がほとんどで、国公立医学部向けの対策に内包されます。国公立医学部に向けた勉強をしていれば、私立医学部は過去問演習をして完了します。過去問演習時には次のことに注意しましょう。

- 合格最低点を確認する。

- 合格最低点を上回るために、各科目で何点取るか(=どれだけ捨てるか)を決める。

- 1年分の過去問を解かずにじっくり分析し、時間配分やどの問題を捨てるかを決める。

- その計画を元に、制限時間を1.5倍に延ばして解いてみる。

- 制限時間1.5倍で合格最低点を超えていたら、次は制限時間内で解けるよう演習を積む。1.5倍にしても総合点を超えていなかったら知識量が足りないため、問題集に戻って習得レベルを上げるか、解き方を改善する。

以上のように、国公立医学部の対策を進め、偏差値65付近まで取れていたら、あとは私立医学部の過去問を解き、その形式で解けるようになればOKです。

特に過去問というのは、模試と違って満点が取れるようには作られていません。つまり捨てる必要があります。その大学の場合、どのレベルの問題が出たら捨て問なのか、制限時間1.5倍にするとより鮮明にわかるようになります。

国公立医学部|私立医学部の過去問をはじめる時期は?

ボーダー偏差値を超えたら過去問演習に入ったほうがいいです。人によっては5月の第1回全統記述模試の結果から、過去問演習に入る人もいます。

国公立医学部と違い、私立医学部は大学によって特色があります。特に英語は出題形式によって対策が異なるため、早めに手を付け、その出題形式に合う問題集を重点的に勉強するなどしたほうが、圧倒的に効率的に成績を上げることができます。

「【決定版】国公立医学部|個別試験の対策方針」に関するQ&A

- 国公立医学部の個別試験の配点比率はどうなっている?

- 国公立医学部の個別試験の配点比率は大学によって異なりますが、多くの大学では個別試験の比率が50%以上です。特に、個別試験が重要な役割を果たすため、受験生はこの配点を理解し、対策を立てることが重要です。

- 共通テストの配点比率が高い大学の対策は?

- 共通テストの配点比率が高い大学を志望する場合、共通テスト対策だけでは不十分です。個別試験の対策も同時に行い、両方の形式に対応できるようにすることが求められます。

- 個別試験で英語が不要な医学部はあるの?

- 国公立医学部で個別試験に英語が不要な大学はほぼありません。山梨大学の後期日程を除き、ほとんどの大学では英語が必須科目です。したがって、英語の対策は必須です。

- 理科が不要な医学部の対策方法は?

- 理科が不要な国公立医学部でも、共通テストに向けた勉強は必要です。教科書傍用問題集を徹底的に活用し、個別試験対策と同様の方法で学習を進めることが重要です。

- 個別試験対策で重視すべき科目は?

- 国公立医学部の個別試験では、英語・数学・理科が重要な科目です。特に英語と数学はほとんどの大学で必要とされるため、これらの科目を中心に対策を行うべきです。

- 共通テスト受験後に出願校を決める理由は?

- 国公立医学部では、共通テストの自己採点結果を基に出願校を決定します。これにより、合格可能性の高い大学を選ぶことができ、効率的な受験戦略を立てることが可能です。

- 私立医学部と併願する場合の対策は?

- 私立医学部は英数理が必要な大学が多いため、国公立医学部向けの対策がそのまま活かせます。過去問演習を行い、合格最低点を意識した学習が重要です。

- 私立医学部の過去問演習を始める時期は?

- 私立医学部の過去問演習は、ボーダー偏差値を超えた段階で始めるのが理想です。早めに出題形式に慣れることで、効率的に成績を向上させることができます。

- 医学部受験における合格最低点の重要性は?

- 合格最低点を把握することで、各科目で必要な得点を明確にし、戦略的な学習が可能になります。これにより、効率的に合格を目指すことができます。

- 医学部受験のための教材選びのポイントは?

- 医学部受験においては、教科書傍用問題集を中心に選ぶことが重要です。特に共通テスト対策に特化した教材は、個別試験には役立たないため注意が必要です。